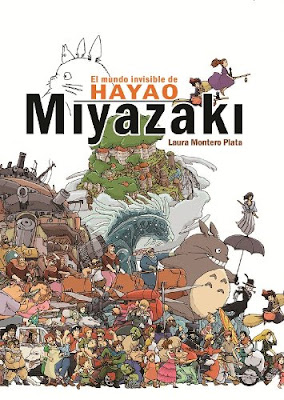

Reseña: El Mundo Invisible de Hayao Miyazaki

El Mundo Invisible de Hayao Miyazaki

“Sin

duda, la fantasía no es otra cosa que un modo de memoria emancipado del orden

del tiempo y el espacio.”

Samuel

Taylor Coleridge

A estas alturas, hablar de la

importancia de Hayao Miyazaki en el mundo de la animación y el cine es, de

cierta manera, innecesario. El creador de Totoro, Porco Rosso, Mononoke y Nausicaä

tiene un sitial ganado en la posteridad. Ahora, cerca ya de cumplir los 80 años

y con una nueva cinta a estrenar en 2020, parece un buen momento para mirar

atrás y adentrarse en un análisis histórico y temático sobre su obra. El Mundo Invisible de Hayao Miyazaki de

la especialista en manga, anime y cultura japonesa, Laura Montero Plata, es

probablemente el volumen más completo publicado hasta la fecha en español sobre

la obra del artista, y una guía imprescindible para adentrarse en el complejo

entramado de su trabajo, situarlo en el contexto histórico preciso, descubrir

sus motivaciones e influencias.

A estas alturas, hablar de la

importancia de Hayao Miyazaki en el mundo de la animación y el cine es, de

cierta manera, innecesario. El creador de Totoro, Porco Rosso, Mononoke y Nausicaä

tiene un sitial ganado en la posteridad. Ahora, cerca ya de cumplir los 80 años

y con una nueva cinta a estrenar en 2020, parece un buen momento para mirar

atrás y adentrarse en un análisis histórico y temático sobre su obra. El Mundo Invisible de Hayao Miyazaki de

la especialista en manga, anime y cultura japonesa, Laura Montero Plata, es

probablemente el volumen más completo publicado hasta la fecha en español sobre

la obra del artista, y una guía imprescindible para adentrarse en el complejo

entramado de su trabajo, situarlo en el contexto histórico preciso, descubrir

sus motivaciones e influencias.

El libro se divide en cinco capítulos

que se adentran en aspectos fundamentales que componen el viaje de Miyazaki

desde sus comienzos como ilustrador hasta estos días en que sus cintas se han

vuelto motivos de investigación alrededor del mundo. El primer capítulo – Huellas del Pasado: Historia del Anime –

es un acabado estudio del contexto histórico y cultural de la animación en

Japón. Éste no solamente se enfoca en el estudio Ghibli sino en numerosas otras

compañías de animación cuyas propuestas difieren en temática, estilo y público

objetivo, pero que tienen una relevancia e interés significativo. Aquí es donde

Miyazaki da sus primeros pasos como ayudante de animación y conoce a quienes

serán algunos de sus más cercanos colaboradores, fundadores posteriormente de

Estudio Ghibli. Desde el comienzo, es interesante notar como la visión

artística de Miyazaki ya se diferencia de las propuestas de sus contemporáneos.

Su tono y sus referentes discurren por una vía disímil a los trabajos más

realistas y oscuros de estudios como Madhouse e I. G. Productions. La autora

realiza un completo repaso por la obra de los animadores de estos estudios, y

otros, a fin de contextualizar la evolución de la animación en Japón.

Las

Costuras de la Fantasía, Referentes y Homenajes es el

segundo capítulo. Es un muy detallado recorrido por los referentes de Miyazaki y

los homenajes que realiza en su obra: Ovidio, Homero, William Shakespeare,

Jonathan Swift, Robert Louis Stevenson, Lewis Carroll, Julio Verne, Antoine de

Saint-Exupéry, Diana Wynne, Frank Herbert, Ursula K. Le Guin, Jones Kenji

Miyazawa sobresalen entre el resto de los escritores y artistas en quienes el

director se ha apoyado y cuyos conceptos ha incluido en sus películas. Además,

también se explican cómo los intereses personales de Miyazaki forman motivos

recurrentes en su trabajo. Las leyendas japonesas y su amor por la aviación

destacan como ideas que vuelven una y otra vez a su animación.

Las

Costuras de la Fantasía, Referentes y Homenajes es el

segundo capítulo. Es un muy detallado recorrido por los referentes de Miyazaki y

los homenajes que realiza en su obra: Ovidio, Homero, William Shakespeare,

Jonathan Swift, Robert Louis Stevenson, Lewis Carroll, Julio Verne, Antoine de

Saint-Exupéry, Diana Wynne, Frank Herbert, Ursula K. Le Guin, Jones Kenji

Miyazawa sobresalen entre el resto de los escritores y artistas en quienes el

director se ha apoyado y cuyos conceptos ha incluido en sus películas. Además,

también se explican cómo los intereses personales de Miyazaki forman motivos

recurrentes en su trabajo. Las leyendas japonesas y su amor por la aviación

destacan como ideas que vuelven una y otra vez a su animación.

Visualmente, las más grandes

influencias de Miyazaki han sido los diseños de Yasuji Mori, uno de sus

mentores, y Yasuo Ótsuka aunque más allá de su tierra encontraría en La Reina de las Nieves (1957) de Lev

Atamanov y The Curious Adventures of Mr.

Wonderbird (1952) de Paul Grimault dos obras que serían fundamentales a la

hora de desarrollar su estilo. Frédérick Back, director de animación

canadiense, es referenciado por Miyazaki como el pináculo de las animaciones de

Disney, en especial su estética de representación de la naturaleza además de

muchos temas en común los trabajos de ambos tales como la defensa del

medioambiente y la concientización de las nuevas generaciones respecto de su

entorno. Esto es especialmente cierto en su hermoso The Man Who Planted Trees que Miyazaki ha alabado en más de una

ocasión.

Tan importante como los artistas

visuales es el escritor japonés Natsume Sóseki cuyas obras impactaron a

Miyazaki. Una de las pinturas preferidas del escritor, Ofelia de John Everett Millais, que Miyazaki contemplara en

Londres, lo impresionó de tal forma que el director decidió cambiar el modo de

representación que caracterizó su trabajo de los últimos 25 años en favor de la

simpleza que puede apreciarse en sus cintas a partir de Ponyo en el Acantilado.

Tan importante como los artistas

visuales es el escritor japonés Natsume Sóseki cuyas obras impactaron a

Miyazaki. Una de las pinturas preferidas del escritor, Ofelia de John Everett Millais, que Miyazaki contemplara en

Londres, lo impresionó de tal forma que el director decidió cambiar el modo de

representación que caracterizó su trabajo de los últimos 25 años en favor de la

simpleza que puede apreciarse en sus cintas a partir de Ponyo en el Acantilado.

El gigante cinematográfico Akira

Kurosawa, admirador de Miyazaki, también fue una gran influencia a través de

cintas como Ran o La Fortaleza Escondida en la fluidez de

los movimientos y la imagen. Sin embargo, la naturaleza misma de su Japón natal

ha sido la principal influencia en su estética además del elemento conciliador

entre el Japón que Miyazaki despreciaba - bélico, despiadado - y aquel antiguo

país - sabio, profundo - que se remontaba a través de los siglos a un pasado

remoto, parte de una cultura incluso más extensa. De aquí su imaginación vasta

y el universalismo de su propuesta teórica y técnica, plagada de un sinnúmero

de referentes.

El tercer capítulo – La Reformulación del Folclore – se

centra en la importancia del folclore japonés en la obra de Miyazaki. Una de

los más interesantes, esta sección aborda la preocupación del artista por la

tradición y la cultura de su pueblo, su potencial pérdida y su recuperación. En

esto, el director se muestra tajante respecto de la identidad y la necesaria

transmisión y preservación de la tradición de cada país, amenazada hoy por la

abolición de las fronteras. En su opinión, los pueblos que olviden su herencia

desaparecerán.

De esto se desprende el rescate de la

tradición japonesa en sus obras. Si bien, el análisis que presenta el volumen

es exhaustivo, también reconoce la imposibilidad de desentrañar en su totalidad

el denso entramado de los trabajos de Miyazaki donde las tradiciones japonesas,

sus cuentos y mitos, se mezclan de tal manera que parecieran ser uno solo. Esto

lleva a una cuasi reformulación de la tradición misma, proceso que alcanza su

cénit en El Viaje de Chihiro. Es

notable la copiosa documentación a la que recurre Laura Montero Plata a fin de

decodificar muchísimas figuras y criaturas de las cintas de Miyazaki. Sin duda,

este capítulo es esencial si se desean conocer los simbolismos, sus raíces y

los significados de muchos seres y lugares de las cintas del artista, figuras

que, en muchas oportunidades, tendemos a apreciar desde la distancia del

desconocimiento.

De esto se desprende el rescate de la

tradición japonesa en sus obras. Si bien, el análisis que presenta el volumen

es exhaustivo, también reconoce la imposibilidad de desentrañar en su totalidad

el denso entramado de los trabajos de Miyazaki donde las tradiciones japonesas,

sus cuentos y mitos, se mezclan de tal manera que parecieran ser uno solo. Esto

lleva a una cuasi reformulación de la tradición misma, proceso que alcanza su

cénit en El Viaje de Chihiro. Es

notable la copiosa documentación a la que recurre Laura Montero Plata a fin de

decodificar muchísimas figuras y criaturas de las cintas de Miyazaki. Sin duda,

este capítulo es esencial si se desean conocer los simbolismos, sus raíces y

los significados de muchos seres y lugares de las cintas del artista, figuras

que, en muchas oportunidades, tendemos a apreciar desde la distancia del

desconocimiento.

Probablemente el capítulo más

interesante, el cuarto, titulado La

Problemática de la Personalidad, comienza con la definición del cuento

maravilloso, una necesaria introducción para entender la esencia del medio

principal al que recurre el director a fin de plasmar su visión. Posteriormente,

se analizan las estructuras y los personajes de las cintas de Miyazaki

apoyándose en las teorías de Vladimir Propp - desde el Estructuralismo -,

Joseph Campbell - desde el psicoanálisis -, y del profesor, y discípulo de este

último, Christopher Vogler. Aquí se repasan los diferentes arquetipos y se

analiza cuán aplicables son al universo de Miyazaki. Si bien ninguno de estos

enfoques es absoluto a la hora de explicar la estructura argumental, arrojan

luces que iluminan los arquetipos recurrentes en su obra al igual que la

estructura del mundo donde se desenvuelven, cómo el mundo ordinario y el mundo

especial sufren una fusión en sus películas y el tránsito de uno al otro, tan

marcado en muchos relatos universales, fluye de manera más sutil.

Esclarecedores son los numerosos diagramas incorporados en este apartado como

aquel sobre El Viaje del Héroe de Joseph

Campbell en su estructura cíclica.

Además también se analizan dos

modelos narrativos - funciones versus personajes y caracteres versus funciones -

desde una perspectiva Aristotélica y especialmente desde la perspectiva del

lingüista e investigador francés Algirdas Julien Greimas, la más aplicable a

las películas del director japonés a través de sus tres ejes agrupadores de

funciones y que, según explica Laura Montero Plata, es la más apropiada a la

hora de explicar la narrativa que Miyazaki desarrolla en la vasta mayoría de su

obra. A esto sigue la aplicación de los modelos nombrados en sus cintas a

través de los temas y estructuras recurrentes en la obra del fundador de Studio

Ghibli: El Camino del Héroe, la desaparición, el límite entre el mundo real y

el fantástico, la maldición y su conexión con el doble.

El último capítulo titulado Flujos Narrativos: Autorreferencias

Biográficas, Narrativas y Gráficas traza la evolución profesional del

ilustrador y estudia la forma en que sus trabajos se realimentan entre sí, cómo

surgen conceptos, arquetipos y referentes que posteriormente serán

desarrollados en profundidad con el correr de las décadas. Es de particular

interés la incorporación en el análisis de algunas cintas y cortos inéditos en

Occidente o que solamente se encuentran disponibles en el Museo Ghibli para el

que Miyazaki y sus colaboradores han animado obras de corta duración y que son

de exclusiva exhibición ahí. El recorrido de este capítulo es cronológico y

permite entender el desarrollo de aquellos temas que han poblado el imaginario

de Hayao Miyazaki: el mundo postapocalíptico, el steampunk, la configuración de los universos fantásticos, el hombre

versus la naturaleza, la guerra, la pasión de volar, los cerdos antropomorfos,

las máquinas voladoras, la preservación del medio ambiente, el poder de los

hechizos, la aparición de lo sobrenatural en el mundo cotidiano, entre otros.

De particular significancia es el apartado que toca las etapas del universo de

la obra del director, una especie de cronología donde cada una de sus películas

y cortos ocupan un lugar específico en el desarrollo de un único mundo, pero en

etapas distintas. Si bien ésta es una teoría, no sería sorpresa que después de

algunos años, Hayao Miyazaki revele la verdadera esencia de su creación e

indique que todos sus trabajos son parte de una creación singular, la evolución

de un mundo particular cuyo desarrollo ha narrado a través de las décadas. Una

idea portentosa.

La presentación de este volumen, sus

muy cuidadas ilustraciones y bosquejos – no solamente de estudio Ghibli –, su

exhaustiva documentación y la erudición de sus análisis y propuestas lo

convierten en un trabajo esencial a la hora de acercarse al universo de Hayao

Miyazaki, un universo que parece nunca ser estático, por el contrario, continúa

expandiéndose por sí solo, gracias a sus conexiones, a sus símbolos y a la

constante retroalimentación entre cada una de sus obras. Un trabajo enriquecedor

que esperamos algún día pueda ser actualizado con las obras de estudio Ghibli

posteriores al año 2014 a fin de continuar descubriendo aquellos mundos

invisibles.

Isaac Civilo B.

El

Mundo Invisible de Hayao Miyazaki

Laura

Montero Plata

Dolmen

Libros

2016

272

páginas

Comentarios

Publicar un comentario